建設業許可を取得する際に、多くの会社がつまずくポイントのひとつが「営業所技術者の要件をどう証明するか」です。実務経験をどこまで書類で裏付ければいいのか?どんな資料が有効なのか?どこまで求められるのか?——手引きを読んでも、よくわからないだけでなく、いざ申請をしようとすると、過去の書類が整っていないケースも少なくありません。

今回のインタビューでは、建設業許可に精通し、さまざまな会社の許可取得をサポートしてきた行政書士法人スマートサイド代表の横内先生が、営業所技術者の「証明」のリアルと、実務上のポイントについて詳しくお話しします。

「実務経験10年って、どの範囲が対象?」「工事経歴があっても、証明できる書類がないとダメ?」「過去の書類が不十分な場合、どうすれば?」そんな疑問に対する具体的な答えが見つかる内容です。営業所技術者の証明でお困りの方は、ぜひご一読ください。

営業所技術者の実務経験を証明するために必要な書類

横内先生。今回もお願いします。前回に続いて、「営業所技術者の要件」がテーマです。

こちらこそ、よろしくお願いします。前回のインタビュー(※注)では、「営業所技術者の実体的要件」として

- (1)該当の資格を保有していること

- (2)特殊な学科を卒業後、3~5年の実務経験があること

- (3)10年の実務経験があること

のいずれかに該当する必要がある旨をお話しさせて頂きました。

(※)【専門家に聞く】営業所技術者の要件とは何か?建設業許可取得に不可欠な知識を実例解説

今回は、その続きとして、(2)や(3)に該当する場合、つまり、「実務経験の証明が必要な場合、どうやって証明して行けばよいのか?」という証明の方法や必要な資料ついてお話ししていきたいと思います。ですので、社長自身もしくは会社に在籍している社員が(2)か(3)に該当するという人は、ぜひ、「営業所技術者になるための実務経験の証明」について、参考にしてみてください。

わかりました。早速ですが、営業所技術者になるための実務経験を証明するために必要な書類には、どういったものがあるのでしょうか?

実務経験の証明は、基本的には「工事請負契約書」「注文書」「請求書+入金記録」でおこないます。内装工事の営業所技術者になりたいのであれば、内装工事の「工事請負契約書」または「注文書」または「請求書+入金記録」が必要です。管工事の営業所技術者になりたいのであれば管工事の「工事請負契約書」または「注文書」または「請求書+入金記録」が必要です。

考え方としては、

- 「工事請負契約書」があれば「工事請負契約書」を

- 「工事請負契約書」がなければ「注文書」を

- 「工事請負契約書」も「注文書」もなければ「請求書+入金記録」を

準備するというイメージです。「工事請負契約書」と「注文書」と「請求書+入金記録」のすべてを準備しなければならないというわけではなく、いずれかを準備して頂ければ大丈夫です。

よくあるのが「入金記録」について、過去の通帳を紛失してしまっているというケースです。その場合には、通帳に変わるものとして、取引先の金融機関から、「取引明細」を発行してもらってください。銀行によっては、数週間・数千円の期間と費用がかかることがあります。とはいえ、通帳が無い場合には、金融機関発行の取引明細が通帳の代わりになりますので、ご安心ください。

そもそも、どうして「工事請負契約書」や「注文書」や「請求書+入金記録」で、工事の実績を証明しないといけないのでしょうか?

はい。この点については前回のおさらいになりますが、営業所技術者になるためには、

- (1)該当の資格を保有していること

- (2)特殊な学科を卒業後、3~5年の実務経験があること

- (3)10年の実務経験があること

のいずれかに該当していなければなりませんでした。営業所技術者は、「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」として、許可業者に常勤していなければなりません。

何らかの資格を持っている人であれば、その資格を持っていることによって、「建設工事の技術上の管理をつかさどる者」としての能力を担保することが可能です。国家資格に合格し、免状を持っているので、営業所技術者として認めて問題ないというわけです。しかし、すべてがすべて資格を持っている人たちなわけでなく、なかには、資格を持っていない人もいます。そういった人たちが、建設業許可を取得する場合でも、営業所技術者の要件を具備していることが必要です。この場合に、営業所技術者としての能力を証明する手段として一定年数の実務経験が必要になってくるのです。

「資格がなくても一定年数の実務経験があれば、営業所技術者として認めてあげますよ」というのが法律上の建前です。(2)の「土木科や建築科や電気科や機械科などの特殊な学科を卒業している人」であれば、3~5年の実務経験があれば、営業所技術者になれます。(3)の「資格をもっておらず、かつ、特殊な学科を卒業している経歴がない人」でも10年の実務経験があれば、営業所技術者になることができます。

「営業所技術者としての能力・素質があること」言い換えれば、「建設業許可を取得するための営業所技術者の要件を満たしていること」を証明するために「工事の実績」=「実務経験」を証明しなければならないのです。その証明のために必要になるのが、「工事請負契約書」や「注文書」や「請求書+入金記録」ということなのです。

必要書類を準備する際の「3つの注意点」

なるほど、よくわかりました。それでは、書類準備の上で、注意しなければならない点はありますか?

はい。実務的な観点から3つほど、注意点があります。

1つ目は、証明資料として用意する「工事請負契約書」などは、許可を取得したい工事に関するものでなければならないという点です。たとえば、管工事の営業所技術者になって、管工事の建設業許可を取得したいのであれば、「管工事の契約書」や「管工事の注文書」や「管工事の請求書」でなければなりません。

よくあるのが、「保守点検」「メンテナンス」「販売」に関する「契約書」や「注文書」や「請求書」を準備してしまうという間違いです。東京都の手引きには、『証明時の請求書等は、件名や内訳書等から、証明しようとする業種の建設工事であることが明確にわかる必要があります』との記載があります。

工事の他に、「製造設備の販売」や「機器メンテナンス」を業として行っている会社は、特に注意が必要です。請求書の記載自体から、証明しようとする業種の建設工事であることが明確にわかることが必要ですので、ご注意ください。

また、2つ目は、契約書や請求書に記載してある「金額」についてです。

「工事請負契約書」や「注文書」や「請求書」を準備して、これから建設業許可を取得しようとする会社は、当然のことながら、未許可業者なわけです。未許可業者であるはずのみなさんが、許可を取得するために提出する書類の記載金額が500万円以上であったら…

「未許可業者は、500万円以上の工事を請負ってはならない」という建設業法に、明確に違反していることになります。なかには2000万円や3000万円の工事を請負ってしまっている会社もあるようです。これらの書類を提示するということは、建設業法に違反していることを自ら申告しているようなものです。そのため、行政に提示する「工事請負契約書」などの金額も、事前にチェックしておくことをお勧めします。

3つ目は、注文書についてです。

これも東京都の手引きからの引用になりますが、『発注者の押印がある注文書等の場合は、入金確認資料は原則不要になります』との記載があります。つまり、発注者の押印がある注文書は、通帳などの入金確認資料が不要な反面、発注者の押印がない注文書については、発注の裏付けが取れないため、入金記録も必要になるということです。この点については、すこしややこしいので、もう少し説明を付け加えます。

「契約書」や「注文書」には、入金記録が不要で、「請求書」で実務経験を証明しようとする場合には入金記録が必要です。これは、「契約書」や「注文書」については、実際に工事の受発注があったことの真実性が高いという観点から、入金記録を不要としているのです。しかし、一方で「請求書」は、作ろうと思えば後からでも作ることができてしまいます。そのため、「請求書」で実務経験を証明しようとする場合には、取引先からの入金記録もセットで用意してくださいね。という意味なのです。

契約書に押印がないということは、ほとんどないのですが、まれに注文書に押印がないことがあります。注文書に押印が無い場合には、取引先から実際に工事を請負ったという真実性が、押印がある場合に比べて弱いので、入金記録も用意してくださいということだと思います。

実務経験を証明する際に必要な書類の「件数」

「業種が明確にわかること」と「金額が500万円未満であること」の「注文書に押印があること」の3点ですね。ところで、これらの資料は、どの程度の件数を用意しなければならないのでしょうか?

はい。とてもよい質問ですね。みなさんが気になっているところは、ずばり「どの程度の割合」で準備する必要があるのか?という点だと思います。

これも東京都の手引きを引用すると『原則、1月1件で1か月分の経験と数え、請求書等の発行月で判断します。』とあります。原則1月につき1件で1か月分なので、10年の実務経験の証明が必要な人は、1年12か月、120か月分の契約書などを準備する必要があります。

ただし、『「経営経験・実務経験期間確認表」を提出した場合には、請求書等の間隔が四半期(3か月)未満であれば、その間の請求書等の写しの提出を省略できます』と記載されています。要するに、中2か月分は、空いても構わないということになるのです。

通常は、120件以上必要だった請求書などの書類が、「経営経験・実務経験期間確認表」を提出することによって、40件にすることができるということですか?

はい、そういったことになります。

例えば、「経営経験・実務経験期間確認表」を添付しない場合、

- 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

のすべての月で請求書と入金記録を準備して、はじめて1年間の工事実績を証明できることになります。

一方で、「経営経験・実務経験期間確認表」を添付した場合は、中2か月分の提出を省略することができるので

- 1月、4月、7月、10月、翌年1月

の月の請求書と入金記録を準備しさえすれば、1年間の工事の実績を証明できることになります。

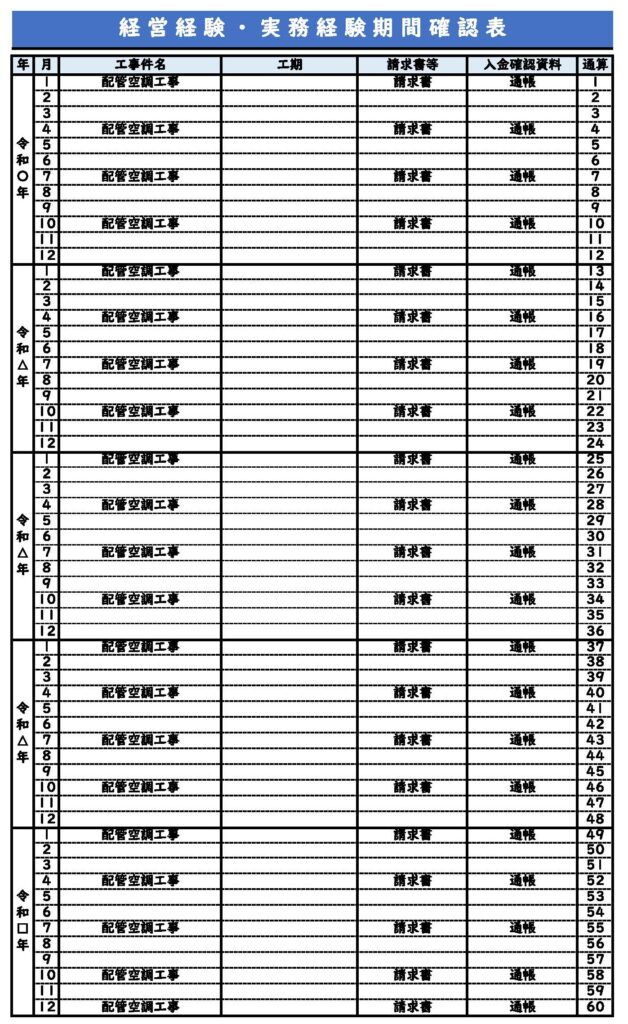

これは、私の事務所が実際に5年間の管工事の工事実績を「請求書と入金通帳」で証明した際の「経営経験・実務経験期間確認表」です。

このように、本来であれば、1か月に1件、合計60件の請求書と入金記録の提示が必要なところ、「経営経験・実務経験期間確認表」をつけることによって、21件の請求書と入金記録の提示のみで、建設業許可を取得することができました。

注意しなければならないのは、中2か月以上期間が空いてしまった場合の件数の数え方です。例えば、工事請負契約書や注文書や請求書の保管状況が悪く、なかなか、思ったように準備することができなかった場合を想定してみましょう。

仮にみなさんの会社が、

- 1月、2月、6月、8月、12月

の月でしか、工事請負契約書などを準備できなかったとします。この場合、1月~12月までの工事請負契約書を準備しているのだから、1年間の工事実績をカウントしてもらいたくなる気持ちもわかります。しかし、東京都のルールでは、空白期間があっていいのは、2か月までで、3か月以上の空白は、実務経験の期間としてカウントしてもらうことができません。

この例で言うと、「2月と6月」の間に3か月の空白が、「8月と12月」の間にも3か月の空白があります。そのため、その間は実務経験期間としてカウントされません。この場合、実務経験期間としてカウントされるのは、「1月、2月、6月、7月、8月、12月」の6か月間のみということになります。

東京都のルールに従うと、中2か月であれば、契約書などの提示を省略することはできるものの、中3か月以上空いてしまうと、工事実績としてカウントされなくなるということですか?

はい。その通りです。

この点については、はじめて聞く人にとっては、非常にわかりにくいと思います。ですので、自力で建設業許可を取得しようと考えている人は、とりあえず、月1件というように覚えておいて頂いた方がよいかと思います。なお、「経営経験・実務経験期間確認表」については、弊所ホームページ(※注)でも詳しく解説していますので、わからない方は、東京都の手引きを参考にするか?私の事務所の解説記事を参考にして頂ければと思います。

(注)東京都の建設業許可で困らない!経営経験・実務経験の証明の仕方をわかりやすく解説

ありがとうございます。それでは、お時間になりましたので、最後に一言おねがいできますでしょうか?

はい。そろそろお時間ですね。

実務経験の証明は、建設業許可を取得する人にとって、とてもハードルが高い証明の1つです。たとえば、「どんなものが工事の実績として使用できるのか?」「どれくらいの期間の証明が必要なのか?」「都庁に提出する注文書や請求書は、これでよいのか?」といったように、実際に作業を進めるとなると、とても迷うことが多いと思います。

営業所技術者については、前回のインタビューでお話しした「実体的な要件を満たしているか?」という問題のみならず、「その要件をどのような方法で証明していけばよいのか?」が、非常にわかりづらい部分です。

そのため、もし、書類の準備や進め方について、疑問や不安がある人は、専門家である行政書士に早めに相談することが許可取得の近道になると思います。申請手続きの素人であるみなさんが「どの書類が使えるのか」「この証明で足りるのか」と立ち止まることは、むしろ自然なことだと思いますが、大切なのは、「そこであきらめず、ひとつずつ確認しながら進めていくこと」もしくは、「思い切って専門家の力を借りるという決断」だと思います。

この記事が、営業所技術者の証明で悩まれている方にとって、少しでもヒントや安心材料になれば嬉しく思います。本日はありがとうございました。